【後編】「小さな夢でもいい」『剣に焦ぐ』浅岡しゅく先生が伝えたい自分なりの成長

『サイコミ』で好評連載中の漫画『剣に焦(こ)ぐ』には、八王子市の風景が多数登場し、地元の読者なら思わず見覚えがあると感じるシーンも。「作者の浅岡しゅく先生は八王子出身なのでは?」という疑問が編集部内で浮かび、先生に連絡を取ってみると、なんとインタビューに応じてくださいました。【前編】は八王子の話題が中心となりましたが、【後編】は漫画の内容について伺っています。

【前編】はこちらから!

【前編】八王子の風景がこんなにたくさん!『剣に焦ぐ』作者の浅岡先生にインタビュー

公開日: 2025.03.07

サイコミで好評連載中の漫画『剣に焦ぐ』には、八王子市の風景が多数登場し、地元の読者なら思わず見覚えがあると感じるシーンも。「作者の浅岡しゅく先生は八王子出身なのでは?」という疑問が編集部内で浮かび、先生に連絡を取ってみると、なんとインタビュ…

『剣に焦ぐ』ってどんな漫画?

「八央子の鬼子」と呼ばれるほど喧嘩に明け暮れていた不良少年・灰島了一が、警察官であり全日本剣道選手権大会の東京都代表でもある小宮直希との出会いをきっかけに、剣道と出会い、人生が一変する超本格青春剣道ストーリー。剣道を通じて魂が成長していく姿が描かれています。

現在、『サイコミ』で好評連載中! 全話基本無料で楽しめるうえ、試合シーンの迫力は圧巻。ページをめくるたびに思わず息をのんでしまいます。見慣れた八王子の風景もたくさん出てきます!

サイコミ公式HP:https://cycomi.com/title/99

『剣に焦ぐ』第6話より 八王子駅南口広場

インタビューは八王子ジャーニー編集部のNが行ないました。右奥が浅岡先生で、手前がCygames 漫画事業部 デスクの富岡さん。

経験から来る細部のリアリティー

――剣道はやられてたのですか?

はい、小学校から高校までやっていました。八王子警察署に週3くらいで通って練習をしていたのが懐かしいですね。

中学から高校に入ったばかりの頃はずっと先鋒でした。私は前に出て打つのが苦手で、待つタイプの剣道。先鋒ってガンガン攻めてくる人が多いんですよ。それに対して受けて返す、という戦い方が得意だったので、先鋒を任されていたのかなと思っています。部長になってからは、大将を任されました。経験者だったこともあり、大事なポジションに置いてくれたようです。

――叔父が剣道をやっていて、八王子警察署に教えに行っていました。

え〜!お世話になったことがあるかもしれませんね。小学生の頃から警察署で稽古をつけてもらっていたこともあり、警察にはある程度親近感があります。そこで主人公と警察官の関わりを取り上げました。警察官という部分ではアイディアが出やすかったかなと思います。

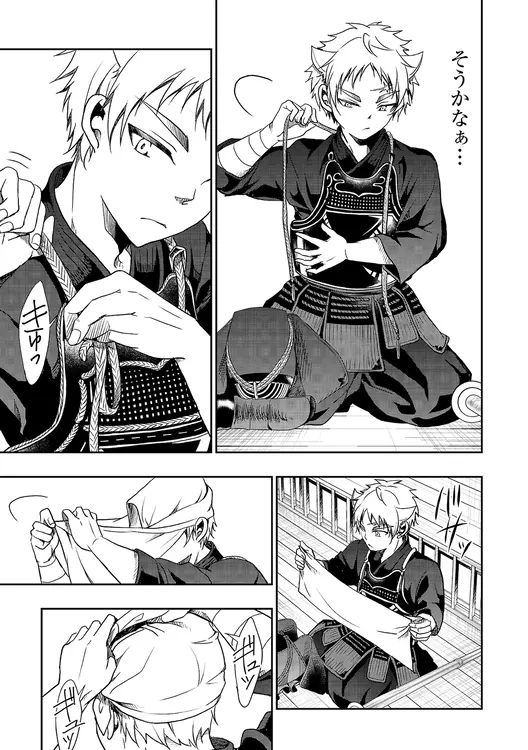

『剣に焦ぐ』第1話より

――先生がずっと剣道をやられていたというのが伝わってきます。描写がすごくリアルで、特に着替えのシーンの所作は美しいと感じました。

そういった部分は結構好きで描いているので、気にしていただけるのは本当にうれしいです。でも、あまり長々と描くと怒られるかな〜と思いながらやっています(笑)

着替えに1ページ使っていいのかなって。かなりじっくり描いてしまうんです。でも、やっぱりそういう細かいところを見てもらえたら、剣道好きな人にもこの漫画のよさが伝わるかなと思っています。せっかく剣道をやっていたから、そういう部分は出していきたいですね。

『剣に焦ぐ』第13話より

――『サイコミ』の読者コメントにも「所作が細かい」と書かれていました。

気づいてもらえなくてもいいんですけど、知っている人に深く好きになってもらえたらうれしいな、という思いがあります。でもやっぱり、みんなに気づいてもらいたい(笑)

一瞬をどう切り取るか

――演出で気にされていることはありますか?

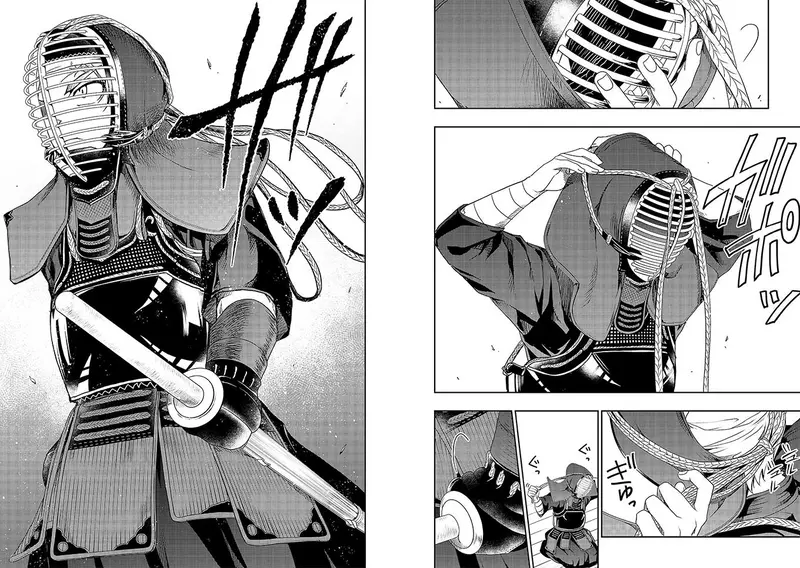

剣道って本当に一瞬の勝負。それをどう漫画で描くか。一瞬の切り取り方にはかなり気をつかっています。特に、了一君の「起こり」などを描く時は、どちらかというと剣術的なイメージが頭にあります。表現としてはスローモーションであったり、動作の過程をしっかり描くことを意識しています。その場面が一瞬で終わるとしても、そういった部分をていねいに描写しています。例えば面を打った後の動きなどですね。剣道は一瞬で決まる競技なので、その一瞬をどう描くかが大事だと思っています。

『剣に焦ぐ』第21話より

――技が決まったシーンは何度も見返してしまうほどの迫力があります。

剣道は競技として分かりにくさが強いんです。剣道を知らない人からすると「何をやっているのかわからない」と思われがちで、エンタメ性に欠ける部分があります。速すぎてどっちがポイントを取ったのかわからない、みんな同じ格好をしていて区別がつきにくい、などがその要因かと思います。なので、いかに分かりやすくするかが課題です。

しかも漫画では色が使えないので、読者にどう伝えるかは本当に苦労しました。当たったから一本になるわけではないとか、気合や気持ちの乗った打突が必要だとか、そういった部分をどう表現するかにも悩みましたね。そのため、メリハリをつけるようにしています。

例えば、了一君が「すごい技を繰り出すぞ」という場面では、特に絵的に力を入れます。「その技が明らかに決まった」というのが剣道を知らない人にも伝わるようにするのが、一番気を遣う部分です。

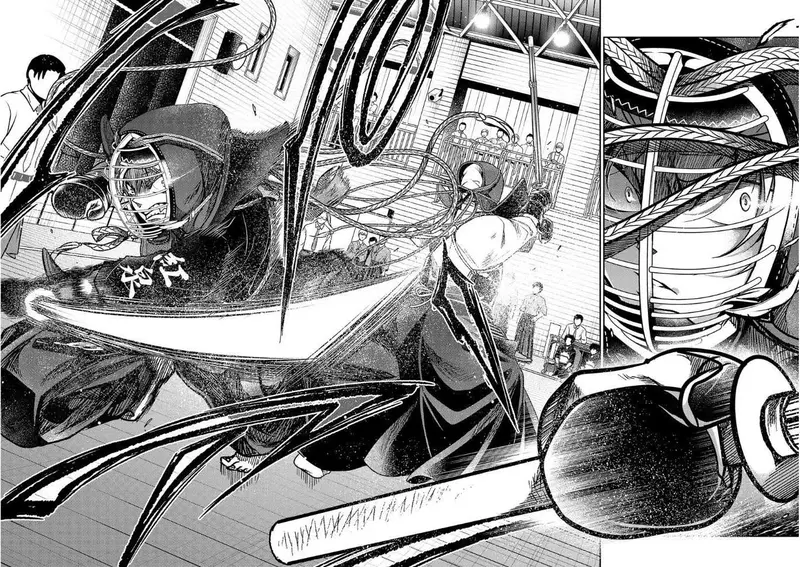

『剣に焦ぐ』第21話より

――描写で気をつけていることはありますか?

面をつけているとキャラクターの判別が難しくなるのですが、漫画的な工夫、いわゆる「嘘」をたくさん使っています(笑)

例えば、面金の本数を少なくしたり、面紐を通常より長く描いたりしています。本当なら、あんなに面紐が長いと審判に注意されてしまいますが、振り返った時に面紐が大きく広がると、見ていて気持ちがいいので採用しています。あくまでも漫画であって、ドキュメントを描いているわけではありません。重要なのは漫画としてのメリハリ。そこを意識して描いています。

担当編集さんと打ち合わせの際も、「この話で一番描きたいのはどこか」を共有し、その場面に向けて盛り上がりを作るようにしています。剣道の分かりにくさと、漫画のエンタメ性のバランスを取りながら製作しています。

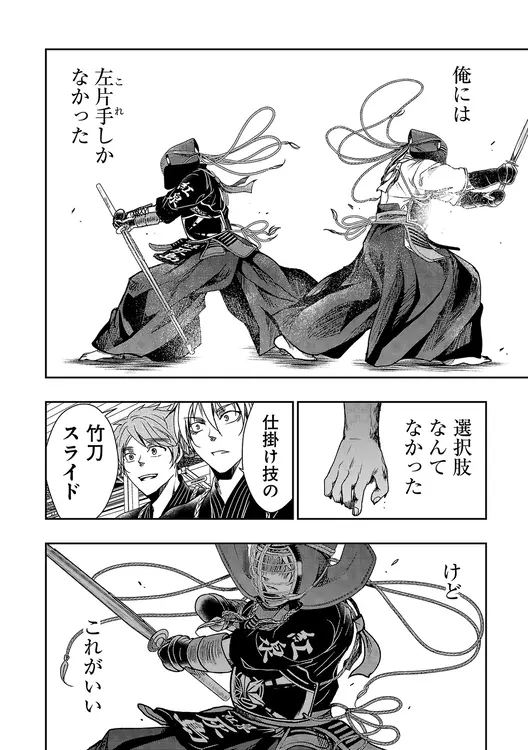

『剣に焦ぐ』第89話より

「小さな夢でもいい」生徒の成長物語

――生徒の心理描写、内面からも目が離せませんでした。

剣道は精神性を大事にする競技でもあります。純粋な競技やスポーツというより、武道としての側面もあるので、その点は注意しています。競技として割り切るキャラクターもいれば、武道として向き合うキャラクターもいる。それぞれが正解だと思うので、バランスを取りながら描いています。

勝ちさえすればいいわけでも、負けても「成長できたからよかった」と簡単に割り切れるものでもない。この曖昧さこそが剣道の魅力だと思っています。勝ち負けにこだわりすぎて、競技として洗練されすぎると、勝利至上主義のスポーツになってしまうのでは、と思っています。この作品は主人公の精神的な成長を描く物語でもあります。人の優しさに触れたり、だんだんと人を思いやれるようになったりする過程を大切にしています。単純に「競技で勝てばいい」というようにはしたくないと思っています。

――精神の成長と聞いて、剣道部顧問の笹塚先生が生徒に夢を語らせるシーンを思い出しました。

小さな夢でもいいと思うんです。私自身も全国を目指して剣道をやっていたことはなく、学校で普通に楽しんでいたタイプです。でも、いろんな剣道との付き合い方があっていいよなって思わせてくれるので、そのシーンは私もけっこう好きなんですよ。

全国を目指し、幼少期から厳しい練習を積んできた人がいる一方で、緩く楽しんでいる人もいます。主人公の周りにはダラダラと剣道を続けているキャラクターもいます。ですが、そんな中で「もっと強くなりたい」と思う瞬間があったりする。全員の成長物語なんです。

――全員の成長物語、なんだかじんわりきますね。最後に八王子ジャーニー読者に向けてメッセージをお願いいたします。

八王子ゆかりの場所がたくさん出てくるので、八王子の街を歩く時にちょっと気にしてもらえたらうれしいです。漫画の中では細かいところの八王子がちょこっと出てたりするので、そういうところにも気づいてほしいですね。お世話になったところばかりですので、作中に出てきたお店にも足を運んでもらえたら、恩返しになるかな、と思っています。

――本日はお忙しい中、ありがとうございました。

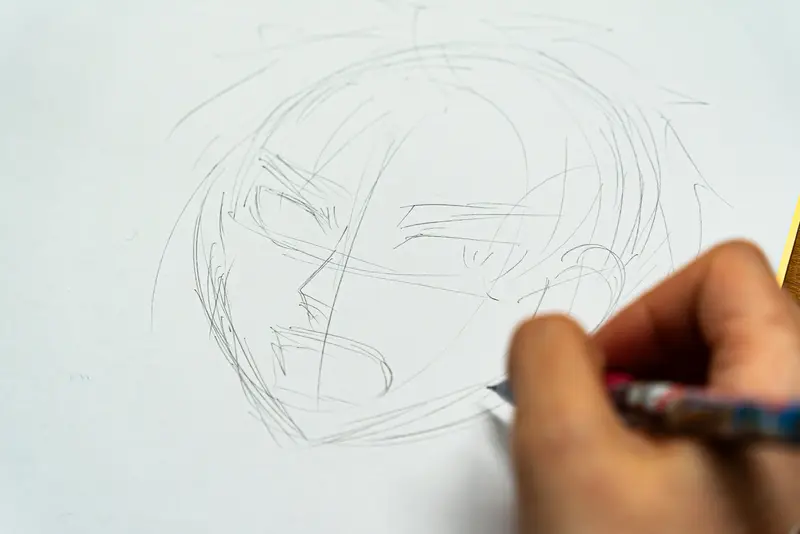

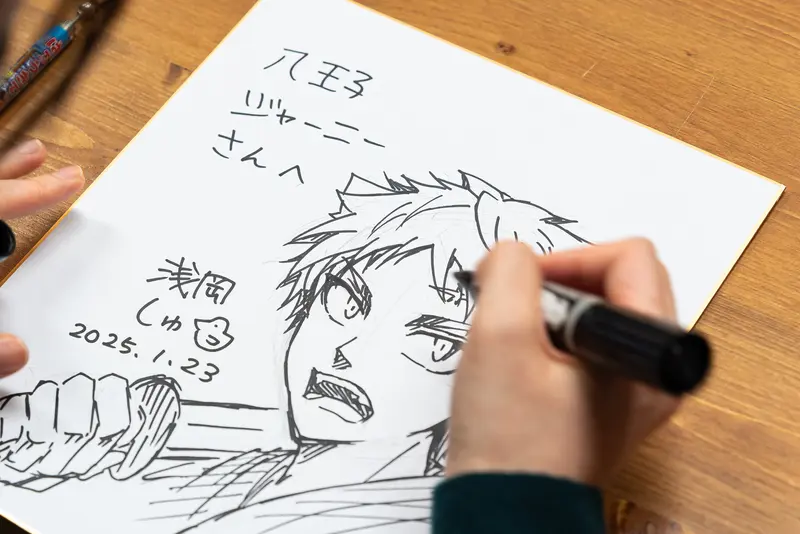

感激!了一君を描いていただきました!

インタビュー終了後、サインを頂こうと色紙をお渡しすると、「誰がいいですか?」と。なんとお名前のサインだけではなく、キャラクターも描いていただけることに!「了一君をお願いします!」と、本当にありがたい!

製作環境がデジタルの中、アナログでの描写は本当に貴重!漫画大好き編集部員Nもかなり興奮していました!

【前編】はこちらから!

【前編】八王子の風景がこんなにたくさん!『剣に焦ぐ』作者の浅岡先生にインタビュー

公開日: 2025.03.07

サイコミで好評連載中の漫画『剣に焦ぐ』には、八王子市の風景が多数登場し、地元の読者なら思わず見覚えがあると感じるシーンも。「作者の浅岡しゅく先生は八王子出身なのでは?」という疑問が編集部内で浮かび、先生に連絡を取ってみると、なんとインタビュ…

何度も見たページのはずなんですが、幾度となく「ゾワ」っとした感覚が襲いました。それは先生の剣道に対する思いが筆致の力強さとなり、見るものに迫ってくるのだな〜と思いました。【前編】をXにあげたところ、聖地巡礼したいという声が。聖地巡礼記事の需要が高まっている!

WRITER 投稿者